栃木県日光市・奥日光にそびえる男体山。

空気が澄んでいれば、関東平野の概ねどこからでも望むことの出来る、奥日光を象徴する山です。

この山には普段から目に触れる機会が多く、いつか登りたいと思っていました。

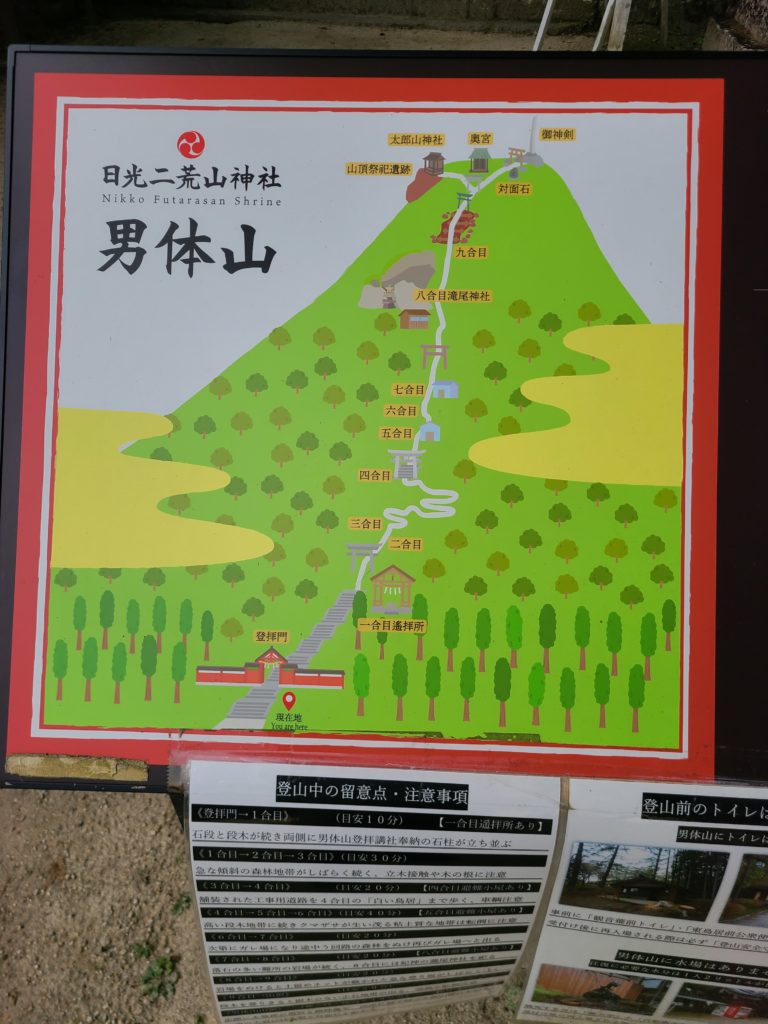

図を見ると解りやすいですが、富士山と同様に成層火山であり、裾野の浸食も少なく、火山としては若い山です。中禅寺湖畔や日光市街方面からは認識する事ができない噴火口がはっきりと見て取れます。

日光市街、日光東照宮を過ぎ、国道122号線を進み、上り専用道である第二いろは坂を登り中禅寺湖畔へ。中禅寺湖畔入口からほどなくある二荒山神社が、男体山の登山口です。

写真は、二荒山神社から見た中禅寺湖です。

かつては、男体山北部の裾野にある「志津乗越」という場所まで自動車で行く事ができ、そこが登頂までの最も高低差の少ない場所として、登山者に利用されていました。

地形図からも、男体山の等高線の間隔は、正面側の方が裏側よりも狭く、急勾配であることが解ると思います。

しかし、現在は車道はあるものの、マイカーが進入出来るのは「梵字飯場跡」までです。「梵字飯場跡」は、上の地形図で見ると、男体山北部の溶岩流が流れた痕の先端付近にあります。

そこから先は、一般の人は車道を歩いていくしかなく「志津乗越」まで数時間かかる。そのため、中禅寺湖畔にある二荒山神社が、今の男体山の最も一般的な登山口です。

中禅寺湖https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E7%A6%85%E5%AF%BA%E6%B9%96

二荒山神社に登山者用の無料駐車場がある。

二荒山神社の場所は、中禅寺湖畔を奥日光方面へ約500mほど走り、右側に二荒山神社へと入る道があり、そこを進むと登山者駐車場があります。登ってすぐに右側に進むと第一駐車場、直進は第二駐車場です。いずれも無料です。

第一駐車場は二荒山神社宝物館の裏側にあります。

私は、平日の朝9時頃に到着しましたが、第一駐車場には全10数台停められるうち、既に10台近く停まっていました。休日は朝早くから満車になってしまう場合もあるとのこと。

その場合は、登山口の二荒山神社まで少しだけ離れますが、中禅寺湖畔にある観光客用の駐車場に停める事ができます。

二荒山神社の境内に入ると、正面に拝殿、右側に社務所があります。

この社務所で、男体山登山の登拝料1,000円(二荒山神社は男体山が御神体なのです)を納めます。すると「男体山登拝」のお守りをいただけます。

こののち、登山に臨むわけですが、写真は登山口前にある男体山の案内図です。

持参する水は少なくとも「2リットル」。

写真の下のほうになってしまい、きちんと写っていないのですが、登山中にはトイレはないという事、登山の所要時間は往復で約7時間という事、水場はなく2リットル以上必要、などの内容が書かれています。

二荒山神社奥宮への門をくぐると、写真のような階段が続きます。

普通の神社ならば、大変そうだとおもうような石段ですが、ここは男体山。頂上奥社までのほんの序章に過ぎません。それに、登山道に比べて石段は一定の高さの段差が規則的に続く道。登りやすいので、重力に抗う事ははじめはしんどいですが、心身の慣らしになります。

一合目前にある、中村正六翁と鹿の銅像。

ネット上で少し調べてみたものの、どのような方なのかは解りませんでした。

鹿の像のいでたちからすると、鹿を神としているように見えます。

一合目の標榜と、最初の鳥居です。

男体山は、合目ごとに標石が建てられています。

そのため、登っていくうえでの目安であると共に、自分への励みにもなります。

ただし、合目によっては見落としてしまう所もあります。

・二合目標石

樹林帯の中にあり、道がたくさん枝分かれしているため、歩く場所によっては見落としてしまう。

・六合目標石

登山道の脇にある高さ4~5m程の大岩の上に建てられており、登りでは気づきにくい。下る時は視界に入ります。

・九合目標石

やはり樹林帯の道で、一本道ではあるが標榜が道脇に建てられている。しかも九合目という事もあり疲れがあり、周囲は眺望もないため、歩みを進める事に意識がとられてしまっている。

その他の所は、目立ち見やすい所に建っているので、見落とす事はほとんど無いかと思います。

一合目からの樹林帯の道を抜け、作業用道路に出たところにある三合目の標石です。二合目の標石は、前述したとおり、見落としてしまいました。(下山時に気づきました)

三合目からは、作業車両用の車道を、四合目まで歩きます。

他の登山道と同様の登山道が、山の斜面をほぼ直登するように残されており、踏み跡もあるので迷わずに四合目まで行く事も出来ますが、この旧登山道は傾斜がきつく、大きな薙(男体山では山の斜面が水の浸食によって削られた沢を「薙」と呼びます)が傍を流れており危険でもあることから、現在の男体山の正式な登山道として二荒山神社でも案内図に記されていません。

写真の作業用の車道は、歩く距離は長くなりますが、見ての通り平らで広くて傾斜も緩やかなので歩きやすく、散策や散歩のような足取りで歩けます。中間にこの道があることで、気持ちも休まります。

作業車両用の道路から見える中禅寺湖です。

作業車両用の道路から再び一般登山道に入る地点が、二つ目の鳥居のある四合目になります。

鳥居の脇に「熊注意」の看板があります。

男体山は登山者の多い山で、休日はもちろん平日でも数十人の登山者がいます。そのため、登山道を外れるなどしなければ、他者とすれちがう機会が多く、熊や野生動物との遭遇する危険は少ないとは思います。それでも登っていくに連れて深い樹林もあり、立ち止まると物音がほとんどしない場合もあります。

念のために、熊鈴などを所持して登るのが安心です。

合目ごとに避難小屋がある

五合目標石の傍にある避難小屋。

四合目より上には、このような簡素な避難小屋が、概ね合目ごとに建てられています。扉は施錠されていないため、誰でも中に入ることができます。

山では天候が変わりやすいため、奥深い山ではこのような小屋であっても、有難いものであり、安心感があります。

避難小屋の傍にある五合目標石。

四合目~六合目位までは、このような笹に覆われた道を登ります。笹の中にも若木や、写真のような大きな倒木もあり、森が生きている事を感じる事が出来ます。

登山道の様相は大きく分けて「樹林帯」「岩場」「火山の溶岩と砂礫」。

六合目~8合目位までは、樹林帯と、岩場の道になっていきます。高度が上がるに連れて樹木は低くなっていき、岩場が多くなります。特に岩の大きさが大きくなり、場所によっては手を使い登る箇所もあります。頂上付近では、火山の溶岩と砂礫の道になります。

七合目付近からの中禅寺湖の眺めです。標高は2000mを超えているため、中禅寺湖の向こう岸にある標高約1700mの半月山の高さも超えています。

七合目標石。

七合目標石の傍にある避難小屋です。ここには扉は付いていませんでした。

七合目と八合目の間にある鳥居です。

七合目からはひたすら急な岩場が増えて、登るのに体力を要する過程です。同じ景観が長く続くので、

この鳥居が現れると、確実に歩みを進めている事が実感できるので、少しの充実を味わえます。

そして、このあたりから、登山道の勾配が「少しだけ」ですが緩やかになっていきます。

八合目標石(右側)と、八合目避難小屋(左側)です。

なお、八合目標石に大きく刻まれている「瀧尾神社」は、この避難小屋ではなく、この小屋のすぐ上にある大岩を庇のようにしている、小祠です。

こちらが「瀧尾神社」です。

なお日光東照宮の北、東照宮付近から車で10分ほど山を奥へ入ったところにも「瀧尾神社」があり、こちらは小詞ではなくいくつかの立派な建物のある神社です。二荒山神社の別宮とのことです。

稜線に出ると勾配が少し緩やかになる。

八合目から九合目への道。

樹林帯に変わりはないですが、岩場が終わり、そしてこれまでのような急勾配ではなく、やや緩やかな坂道が続くようになります。男体山の稜線に出たところですね。

九合目からは視界が開ける。

樹林帯の中に九合目標石はあります。他の合目標石と比べて気づきにくいかも知れません。その九合目を過ぎると、視界が開け、火山活動により流れ出た赤い溶岩の道になります。まさにここ男体山は火山である事を実感する場所です。

そして、この場所の地質は砂礫になっていてもろいため、一歩一歩が少し沈んで後退もするので、ここまでの疲労もあり歩みは更に遅くなりますが、展望は良く、頂上までわずかなので、踏ん張りどころでもあります。

中禅寺湖の北側には「戦場ヶ原」も見えます。戦場ヶ原という名前は、近代以前に人同士が戦をした場所ではなく、神話の中で男体山の神と赤城山の神が戦ったことに由来する名前です。

晴れていてば、この辺りはずっと良い長めです。

荒々しい火山の地質が見られます。このような景観は富士山の山頂付近でも見られますが、数少ない景観の所だと思います。

頂上に近づくと、視界の左手方向の稜線の端に、小さな社が見えます。これは「太郎山神社」です。山頂まで行けば、この社まで5分程で降りられますので、そこからも中禅寺湖方面が良く望む事が出来ます。

ちなみに、この神社のすぐ裏手には大きな岩がありますが、その岩の先は高く切れ落ちているので、注意が必要です。この場所は頂上と同じく、男体山噴火口の端に面しています。

そして、正面には「男体山大神」の銅像が小さく見えてきます。この像を目にすることにより、まもなく頂上である事がはっきりとわかり、元気と力が出てきます。

青銅製の鳥居と、そのすぐ先の木製の鳥居を潜り山頂にある「二荒山神社奥社」に到着です。

男体山頂はとても広い

長い道のりであったため、毎年5月の山開きなどに使われるようですが、一般の人の利用はできません。

この時は、山頂で工事(土木関係者のようだった)が行われており、二人の作業の方(お二人とも30代くらい)が居られました。もちろん、車道はありませんので、お二人とも自分の足で登って来られたのだと思います。

その作業の合間の休憩のため管理用施設を使用していたようです。

管理用建物の奥には、梵鐘が据え置かれています。

かなり古いもののように見えるのですが、どのように運んだのか?

人にせよ機械にせよ、このような高所に設置しようとする意志と行動力には感服します。

山頂岩場には「御神剣」がある

梵鐘の奥には、男体山頂の象徴でもある「大剣」(正式名称は「二荒山神社御神剣」)が天に向けかざすように備えてあります。私は、この剣を間近で見てみたいと、常々思っていました。現在の大剣は二代目ですが、山頂部にこのような神剣を冠する光景は、個人的にはとても神々しく感じますし、崇敬の念を抱きます。

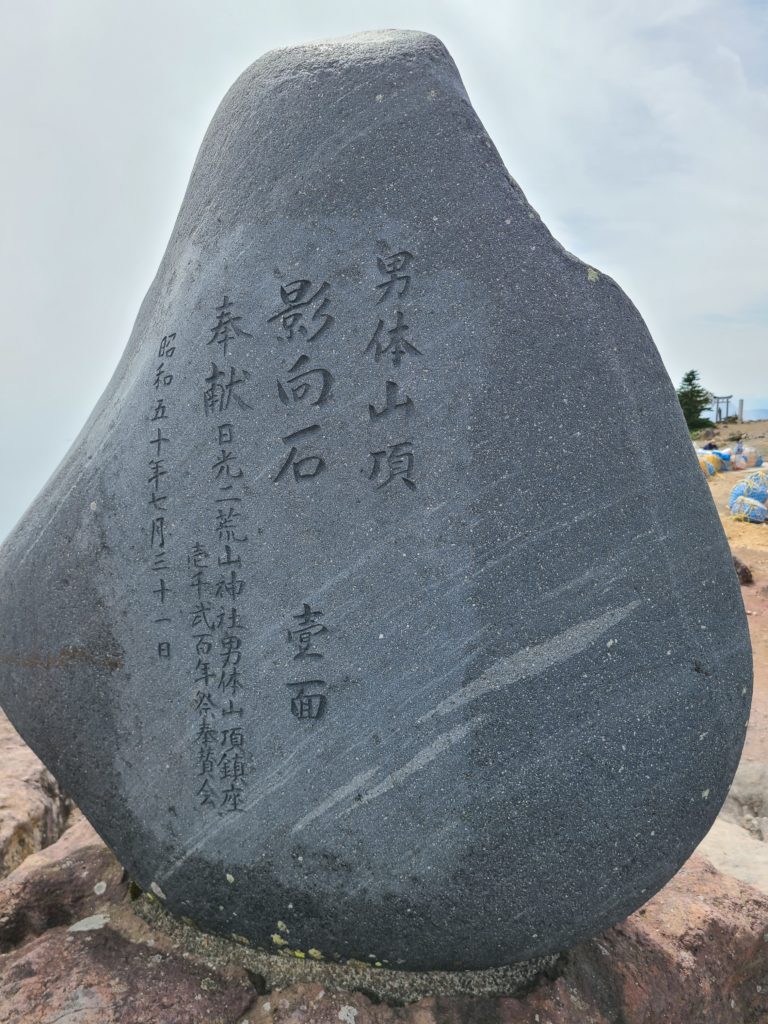

大剣のある岩山の前にある「影向石」(ようごういし)と呼ばれるものです。影向石とは「遠くの神を遥拝したり、来臨する神を拝んだりする場所にある石との事です(コトバンクより)。大剣に向かって正面には、周囲が花模様の形で中央は磨かれた鏡面があり、大剣に向かって反対側にはこの石の名称と奉納された日付「昭和50(1975)年7月31日」が刻まれています。

約半世紀前のもので、長い年月のあいだの風雪を越してきたとは思えぬほど、綺麗な石です。

大剣の前に来ました。

やはりとても神々しく、すばらしいです。

この大剣は、岩を登りそばまで寄る事ができます。ちなみに刀の刃は危険なためか、ありません。

登頂した方は、この大剣のそばで記念撮影する方が多く居られます。

大剣の岩山の向こう側は、志津林道へと至る男体山の裏登山道が続いています。

眼下に見えるのは、男体山の噴火口です。この噴火口は、晴れていれば奥日光と群馬県の片品村を結ぶ金精道路の上部から見る事ができます。北に傾いている噴火口なので、高い側からの土砂の崩落によるためか、概ね埋まっていて火口湖などはありません。

噴火口の右奥には、太郎山が見えます。

山頂には方位盤と、一等三角点があります。

三角点とは「国土地理院より」https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sankaku-toha.html

山頂から西の稜線の先には「二荒山神社」があります。私が登頂した時刻は12時過ぎだったためか、南方面は雲が出始め、中禅寺湖が良く望めませんでしたが、午前中に到着すれば良い眺望ポイントだそうです。お弁当を食べるなど休憩をするのに丁度良く腰をおろせる段差もあります。

立派な標柱ですね。

そして頂上に戻り、男体山頂のもう一つの象徴となっている「二荒山大神御神像」です。

前述したように、この像は九合目から頂上を目指している時に、最初に目にする事の出来る頂上の構造物です。登頂前に、とても有難く感じられますし、元気づけられます。

登山前の登山道の地図には、太郎さん神社の下部に男体山頂遺跡が記されていますが、太郎山神社から下を眺めるだけでは、そのような遺跡があるとははっきりとは解りませんでした。

男体山頂遺跡(ウィキペディアより)

・標高差 1217m

(中禅寺湖1269m 男体山頂2486m)

・登山開始から登頂までに要した時間:約3時間00分

(9時20分頃出発~12時20分頃登頂・合計30分の休憩含む)

※登山中、何名かの登山者を追い越しましたが、追い越していく方は居ませんでした。この所要時間は少し早い方なのかも知れません。

・山頂での滞在時間:約1時間10分

(12時10分頃~13時20分頃)

・下山に要した時間:約1時間40分

(13時20分頃下山開始~15時00分頃二荒山神社・休憩合計20分含む)

登山の後に、中禅寺湖畔にある食堂兼土産物屋で日光名産の湯葉を購入しました。

その店の方(70代くらいの女性)に聞いたのですが、男体山は富士山よりきついと仰る方も居るそうです。

その方いわく、昔は男体山にも歩荷さん(荷揚げをする人)がおり、その方の父親も歩荷さんだったとのこと。そのため、父に連れられて何度も登ったとのことでした。

話しは最初に戻りますが、実際に登山して往復しましたが、トイレはありませんでした。しかし、登山中は汗だくになり水分を消費するためか、尿意をもよおす事はありませんでした。そして、水分2リットルは、けして誇張された数値ではなく、実際に登山と下山でその程度の水分は摂取すると思います。

男体山正面登山道には、道中に沢を渡る事などはないため、水場はありません。

私の場合は水1.5リットル(ペットボトル3本)とゼリー飲料(ウィダーインゼリー)2本を持参したほか、持参した弁当、栄養食品(カロリーメイト)2箱を全て消化しました。

ただし、登頂の達成感は、やはり一入でした。

遠くからはるかに望むことのできる、ひときわ高い男体山を目にするたびに

「登って良かった。良い山だったなあ。」

と思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/427b1a08.b2fc5cd9.427b1a09.d4e21755/?me_id=1265611&item_id=10001158&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcanpanera%2Fcabinet%2Fitem07%2Fitem_p10003_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント