西暦935年、平安時代中期に起きた承平天慶の乱。

西日本の瀬戸内海では藤原純友、東日本の関東では平将門が反乱を起こしました。

関東で平将門は新皇(新しい天皇)を名乗り、独立した国を作ろうとしました。この討伐を行ったのが藤原秀郷と言われており、ほかにも北関東に多くの史跡と伝承を残している人物です。因みにこのサイト内でも、秀郷が戦勝祈願を行った寺社の一つ「鶏足寺」を紹介しています。

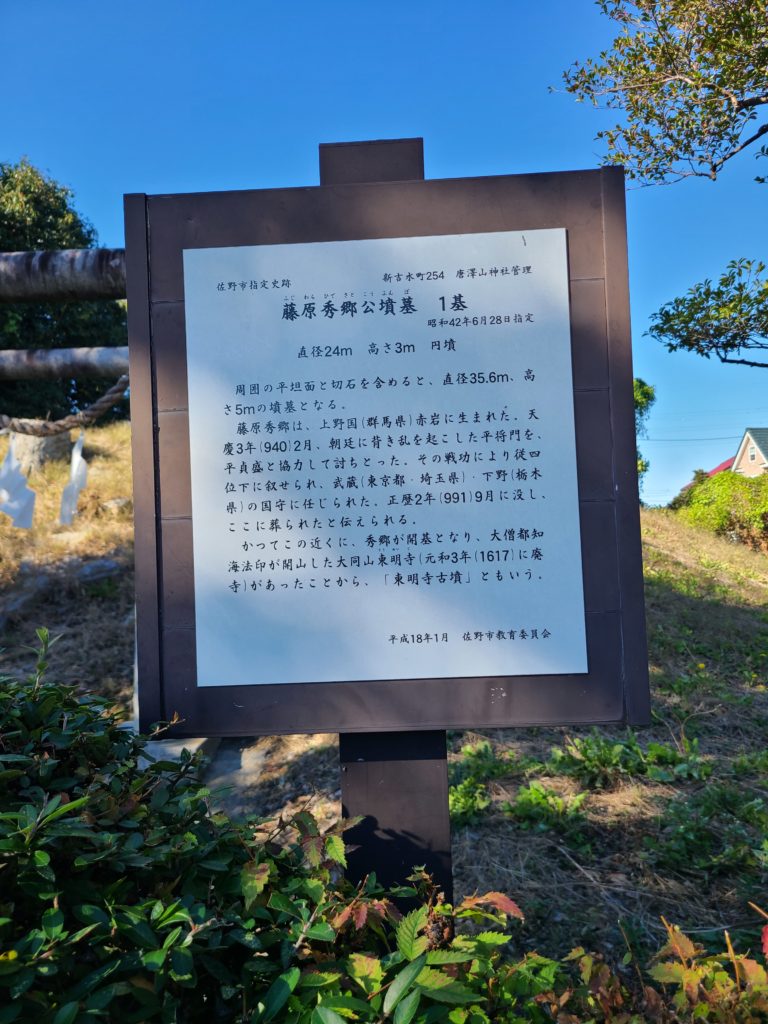

ここでは栃木県佐野市にある、その秀郷の墳墓とされる「藤原秀郷公墳墓」を訪ねました。

吉水の地名は「四つの清水」に由来する

秀郷の公墳墓は「栃木県 佐野市 吉水町」という所にあります。

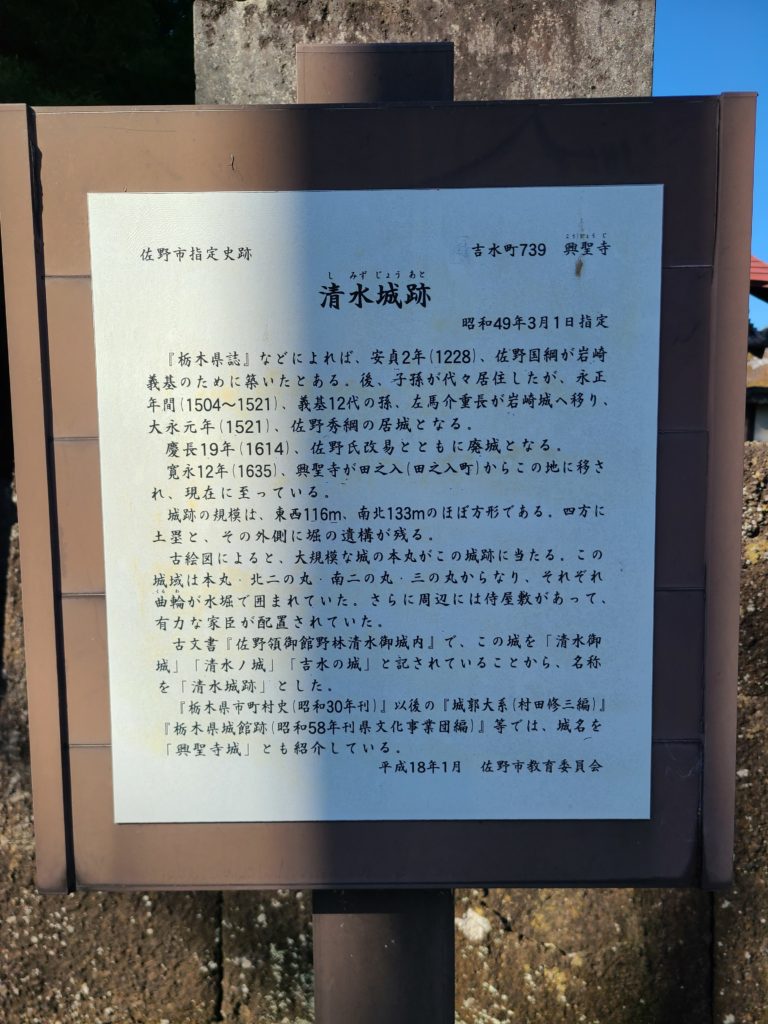

吉水町は、昭和50年に宅地として整備された地域で「吉水」という地名の由来は、かつて四つの清水が湧いていたことに由来するそうです。ちなみに、ここから北に500m程のところには「清水城跡」という城跡があり、現在は興聖寺という寺があります。

この「清水城」は、ここから直線で約2.2km東にある「唐沢山城」や、同じく直線で約3.4km南にある「春日岡城(佐野城)」の支城であったとされています。

一般に、佐野市の名称の由来ともなっている「佐野氏」の居城・居館は、唐沢山城と佐野城(春日岡城)であった。というのが通説ですが、中世の時代には、唐沢山城の西にあたるこの清水城周辺にも、佐野氏の居館があったと言われています。

「藤原秀郷」の墓は古墳のような墳丘

秀郷公墳墓は、今は住宅街となった吉水地域の、まさに住宅地内にあり、表通りからは解りにくい場所にあります。通りには案内表示などはなく、グーグルマップの標示を頼りにして行きました。

案内表示によれば、かつてはこの墳墓の傍に「東明寺」という寺があったそうですが、廃寺になったとのこと。今は墳墓北側に、秀郷を祀る「田原八幡宮(秀郷の別名「俵藤太」が由来か?)」という小祠が建てられています。

この吉水地域は、昭和50年頃に宅地開発されるまで、住宅は少なく、田園の広がるところでした。今でも宅地の外に出ると、関東周囲の山並みが見渡せます。秀郷の一族がこの地域を居館を置く場所の一つとしたのは、平地による生活の利便さと、周囲を遠方まで見渡せる防衛のし易さがあったのかも知れません。

墳墓には、墳丘の前に、鳥居と案内標柱・案内板があります。

墳墓は、鳥居の手前にある階段の両側にある石垣が、墳墓の土台周囲をぐるりと囲んでいます。みたところ、この石垣は古そうに見えますが、いつ造成されたものかは解りません。

写真には写っていませんが、墳丘内には、大きなものでは根回り5mほどになる木の切り株が何本もあり、墳墓の古さも感じさせます。

墳墓の正面には、白い色をした古墳の葺石?のような石が墳丘斜面に多くあります。

秀郷公墳墓の北側には、東明寺が廃寺となった後に建てられた「田原八幡宮」が隣接しています。

田原八幡宮は、小さな祠です。賽銭箱はなく、祠の扉の中に他のお賽銭が既に置かれていたので、同じように祠の中にお賽銭を奉納しました。

秀郷公墳墓に駐車場はなく、空き地に駐車する

ちなみに、「藤原秀郷公墳墓」と「田原八幡宮」には駐車場はなく、道路を挟んで北東側にある空き地に駐車をしました。普通車なら3台ほどは駐車できると思います。

「藤原秀郷」は佐野氏の祖。佐野氏がこの地に居を構え治めた事により、後世にこの地の成り立ちに繋がって行った、秀郷あっての地と言えます。

個人的な希望としては、墳墓の周囲に駐車場を整備し、より詳しい歴史と案内の標示が設置されたら良いかな、と思います。

土塁跡と水堀跡の残る「清水城」

最後に、秀郷公墳墓から北に約500mに位置している「清水城跡」について少し記します。

前述した「清水城」は、ほぼ方形の形をしており、土塁跡と水堀跡がほぼ残存しています。

「清水城」の名は前述の通り、かつてこの地に四つの清水があった事に由来します。

現在は「興聖寺」がありますが、案内表示によれば清水城が廃城となった1614年から21年後の1635年に興聖寺が移されたとあり、現在は住宅地となっているこの吉水地域において城跡が残されたのは、この興聖寺があった事により開発を免れたと言えそうです。

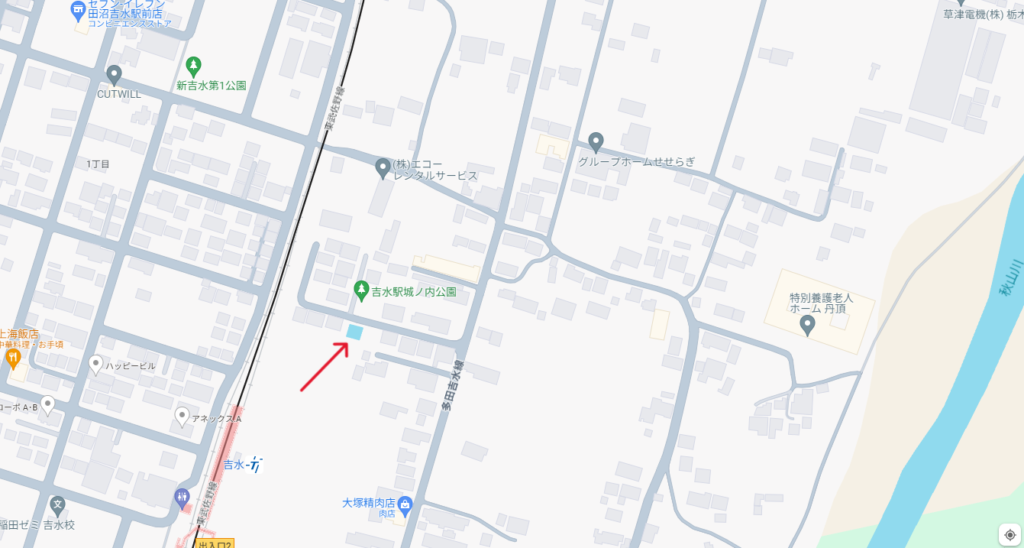

一つ残念なのは「吉水」の地名の由来となった「四つの清水」の水源地が一つも残されていない事でしょうか。グーグルマップで見る限りは湧水池のようなものはなく、唯一、東武佐野線吉水駅の東側の北100m付近にフェンスで囲われた見た目は調整池?のようなもの(地図の赤い矢印)がありますが、これがもしかしたら湧水池の名残なのかもしれないと思いました。

興聖寺(清水城跡)の東側にある入口の門。門の手前の両側には土塁が残り、寺の周りを取り囲んでいます。土塁の外側には、現在は水はありませんが堀跡があり、西側が道路となってしまっている以外はほぼ全て残っています。

興聖寺には門の北側に駐車場入り口があり、進入して車を停められます。

興聖寺の他の遺構としては、興聖寺の北側が低湿地となっており、ここも水堀の一部?であったのかも知れません。

興聖寺は観光寺ではないので、殆ど人はいません。城跡内(境内)には寺の住職の住居もありますので、見学の際には配慮が必要な場合もあります。

・駐車場 田原八幡宮前の空地に3台程度

・所要時間 10分

・参拝者数 少ない

・御朱印 なし

コメント